幕末最強!? 庄内藩の戊辰戦争

鶴岡市街地

徳川四天王の筆頭「酒井忠次」を祖とする名門譜代

戊辰戦争において、東北各藩のなかで最強といわれたのが庄内藩でした。徳川四天王の筆頭である酒井忠次を祖とする名門譜代は、新政府軍を次々と打ち破り、日本海側の拠点であった秋田城近くまで迫りました。では、なぜ強かったのでしょうか。

もっとも大きな理由が戦闘経験の豊富さです。

庄内藩は1863(文久3)年から4年以上に渡り江戸市中の取り締まりを行い、1865(慶応元)年5月からは庄内藩だけで江戸のすべてを管轄しました。当時の江戸は尊王攘夷運動などで治安が悪く、そのなかで多くの藩士が実戦経験を重ねていったのです。2つ目の理由が最新式の武器を所有していたことです。豪商・本間家などの財力によって横浜のオランダ商人であるエドワルド・スネルから洋式小銃など最新式の武器や弾薬を大量に購入していました。

そして3つ目が農民や町民らも参戦するなど、領民一丸となって戦ったことです。時代小説のモデルにもなった天保年間に領知替えの際には、領民が藩主を慕う行動を起こすなど、藩と領民の関係の良さは庄内藩の強みになっていました。

庄内軍と破軍星旗

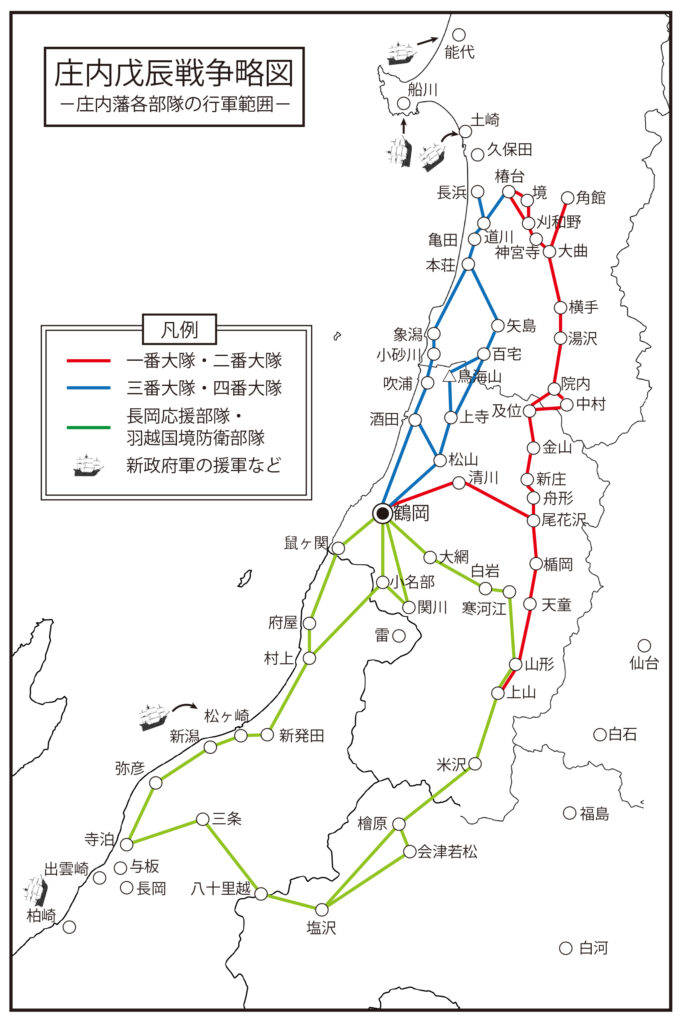

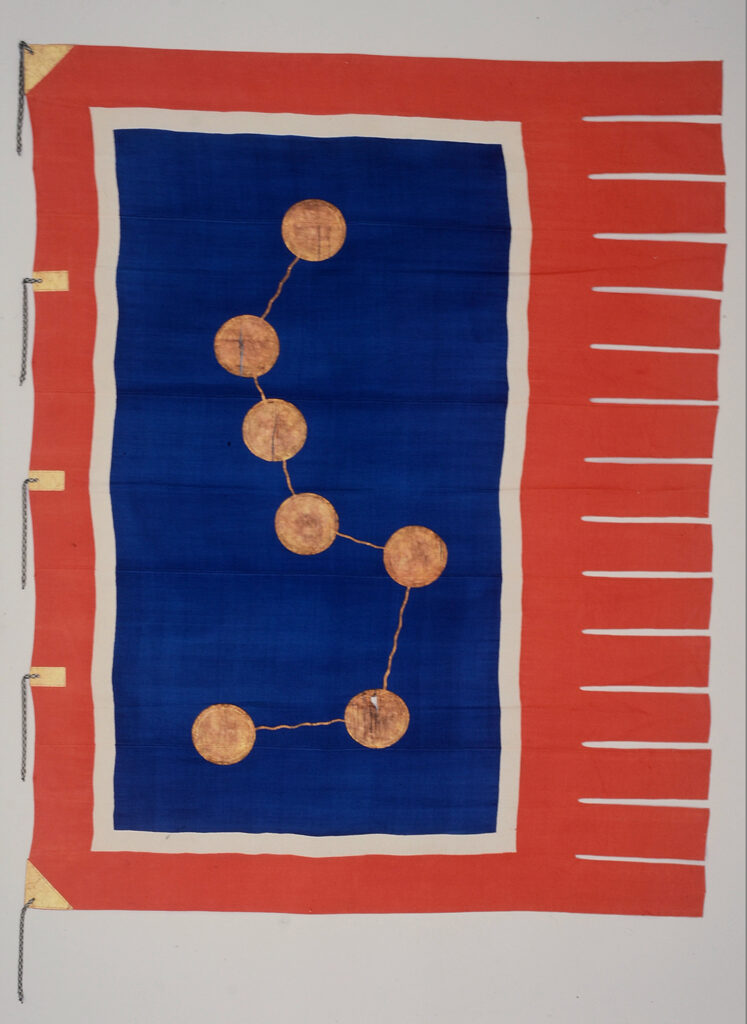

庄内軍の編成は戦いの中で変わっていきますが、基本的には4つの大隊からなり、1番、2番大隊が、新庄領を越えて内陸を、3番、4番大隊が日本海側を北進し、ともに秋田を目指します。なかでも1番、2番大隊は最強といわれており、1番大隊を率いた松平甚三郎が正攻法で敵に挑み、酒井了恒(玄蕃)率いる2番大隊が機動力で1番大隊を補うことで、新庄から湯沢、横手、角間川、花舘の戦いで快進撃を続けました。そのなかで酒井玄蕃は鬼玄蕃と呼ばれ、「破軍星旗(はぐんせいき)」の軍旗とともに新政府軍に怖れられたといわれています。

庄内藩の降伏―戊辰戦争後へ

しかし、ともに新政府軍と戦う奥羽越列藩同盟の多くが降伏、あるいは寝返ったことで状況は悪化。庄内でも藩内に侵入を許し、ついには越後との境にある関川村が占領されます。秋田方面軍も列藩同盟の盟主である米沢藩、仙台藩が相次いで降伏したことから撤退を決意。隠居していた11代酒井忠発の裁断で降伏を決めます。1868年、元号も明治に改まった9月28日、当時16歳の庄内藩主、酒井忠篤が致道館で新政府軍参謀の黒田清隆に降伏しました。しかし、黒田の態度は敗者をいたわるもので、城下に入場した1000人ほどの薩摩藩を中心とする兵たちも同様の態度を示します。戦々恐々としていた城下の人たちは拍子抜けするほどだったそうです。藩への処罰も寛大なもので、その裏には薩摩の重鎮、西郷隆盛の意向がありました。薩摩藩士の手紙には庄内藩の強さを称えるものも見つかっており、庄内藩の強さは好感をもたれていたのです。庄内側も薩摩の人に良くしてもらっている御礼として殿様が自ら撃った鴨を贈った記録が残っており、明治3年には、忠篤自ら70名ほどの藩士を率いて鹿児島を視察。互いの強さを認めた関係は維新後も続いていくことになります。

幕末最強!?庄内藩の戊辰戦争―関連スポット

庄内藩校致道館は、文化2年(1805)酒井家九代目・忠徳公が創設した藩校です。この藩校建築は、現存するものとしては東北地方唯一のもので、歴史的、文化的にも価値が高いものとして知られています。

藤沢周平記念館は、鶴岡市出身の時代小説家、藤沢周平の作品を深く味わう拠点。館内には数多くの作品を執筆した自宅書斎を移築・再現。自筆原稿や創作資料などを展示し、藤沢周平の作品世界と生涯を紹介します。

| 藤沢周平記念館 | https://www.tsuruokakanko.com/spot/488 |

| 住所(マップ) | 鶴岡市馬場町4-6(鶴岡公園内) |

鶴岡市郷土資料館は、庄内地方に関する郷土図書や、歴史を調べるための古文書・昔の地方新聞などがそろっています。貴重な資料の一部を除き、どなたでも自由にご覧いただけます。

致道博物館は、鶴岡公園の西隣に位置する、庄内藩主酒井家の御用屋敷地だった場所に立つ博物館です。国指定重要文化財の旧西田川郡役所や、旧渋谷家住宅(多層民家)、旧鶴岡警察署庁舎など、貴重な歴史的建築物が移築されています。