サムライたちの明治維新

鶴岡市街地

庄内藩と西郷隆盛

1868年、新政府軍に降伏した庄内藩には会津や磐城平への国替えの話もありましたが、政府要人への工作や豪商・本間家や領民らによる30万両という多大な献金によって庄内に残ることになります。寛大な処分は西郷隆盛の意向で、その後もこの縁が庄内を導くことになりました。

1870年11月には降伏時の藩主である酒井忠篤は70人を超える藩士とともに西郷のいる鹿児島を訪れ、そこで5か月間学び、後のドイツ留学の際も西郷や黒田清隆の勧めがあったといわれています。鹿児島では郷土料理の「鶏飯(けいはん)」も教わっており、現在も市内のホテルで酒井家風にアレンジされた「鶏飯」を食べることができます。

戊辰戦争後のサムライ

また、約3000人のサムライたちが刀を鍬や鋤に持ち替えて行った羽黒地域の後田山の開墾事業でも西郷が支援します。忠篤の父、11代藩主だった忠発の命名により松ヶ岡と名付けられた約300ヘクタールの開墾地には、当初お茶なども栽培されましたが、次第に養蚕に絞り、数年後には10棟もの蚕室が建てられるまでになりました。その後、製糸や織物と産業の幅を広げ、今や一貫生産が行われる国内唯一の地域として「サムライゆかりのシルク」の名で知られています。現在も開墾当時の蚕室が5棟保存されており、一番蚕室を松ケ岡開墾記念館、四番蚕室を、体験施設「シルクミライ館」に、最も古い姿を残す五番蚕室を見学施設として公開しています。

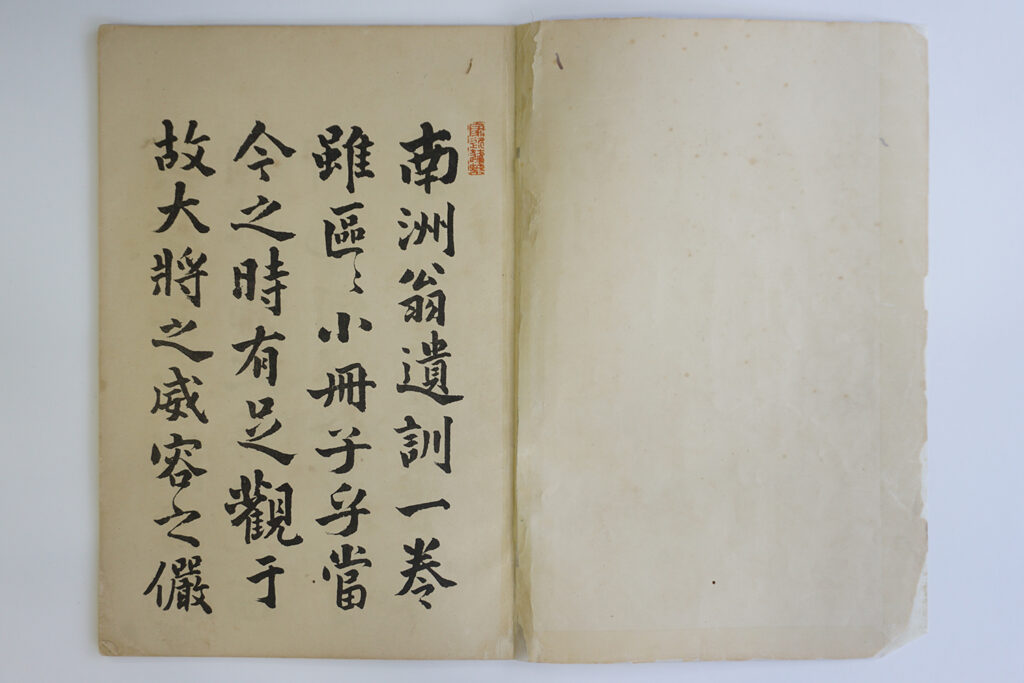

松ヶ岡の開墾を主導した菅実秀は庄内士族の重鎮として酒田のシンボルである山居倉庫の建設にも関わり、西郷に師事していたことから、西郷の名誉が回復された際には、その話をまとめた「南洲翁遺訓」を編纂しました。庄内では西郷を祀る南洲神社が建立されるなど、戊辰戦争後のサムライたちを導いた存在として今も尊敬されているのです。

さて、同じ薩摩でも黒田清隆との縁で人生を切り開いた人物もいます。松本十郎は黒田の誘いで開拓使に入り、根室の責任者として活躍。札幌の本庁に移ってからも開拓使の財政再建に多大な貢献をしました。しかし、樺太アイヌの人々の処遇をめぐって黒田と対立。さっさと職を辞して鶴岡に戻ってきます。戻ってからは晴耕雨読の生活で果樹園をはじめ、近所の酒井調良とよく農業の話をしていたといわれています。その傍らには、豚肉はまだ入っていなかったでしょうが、江戸の頃から人気だった味噌味の芋煮があったかもしれませんね。

戦後の庄内藩士ーサムライスピリット

松本の相談相手だった酒井調良もまた刀を農具に変えたサムライでした。戊辰戦争で活躍した鬼玄蕃こと酒井了恒の弟でもある調良は、戦後、お茶の栽培から養蚕、リンゴ、サクランボなどいろいろな作物に挑戦し、明治26年には、たねなし柿の栽培に成功しています。この柿こそが現在の「庄内柿」で、いまや庄内の名産品。道はそれぞれ異なっていても庄内藩士の新たな道を模索したサムライたち。彼らのスピリットは有形、無形を問わず今も庄内各地に息づいています。

サムライたちの明治維新―関連スポット

松ヶ岡開墾場。明治維新後、庄内藩士たちが拓いた緑豊かな大地は、国指定史跡として指定を受けています。その中に瓦葺上州島村式三階建の蚕室が五棟現存し、一棟が修復されて松ケ岡開墾記念館となっています。

| 松ヶ岡開墾場 | https://www.tsuruokakanko.com/spot/275 |

| 住所(マップ) | 松ヶ岡開墾場 |

鶴岡市郷土資料館は、庄内地方に関する郷土図書や、歴史を調べるための古文書・昔の地方新聞などがそろっています。貴重な資料の一部を除き、どなたでも自由にご覧いただけます。

致道博物館は、鶴岡公園の西隣に位置する、庄内藩主酒井家の御用屋敷地だった場所に立つ博物館です。国指定重要文化財の旧西田川郡役所や、旧渋谷家住宅(多層民家)、旧鶴岡警察署庁舎など、貴重な歴史的建築物が移築されています。

庄内柿は、庄内地方一円で栽培されている平核無(ひらたねなし)という渋柿です。庄内柿の原木は今も鶴岡市鳥居町に現存し、鶴岡市の天然記念物に指定されています。

| 庄内柿の原木 | https://www.tsuruokakanko.com/spot/4414 |

| 住所(マップ) | 鶴岡市鳥居町29-15 |

東京第一ホテル鶴岡は、JR鶴岡駅より徒歩約5分。バスターミナルが隣接し、ショッピングモールも直結した好立地にあります。レストランモナミでは酒井家で代々受け継がれてきた「酒井家の鶏飯」が味わえます(要予約)。

| 東京第一ホテル鶴岡 レストランモナミ(鶏飯)※要予約(外部サイト) | https://www.tdh-tsuruoka.co.jp/restaurant/monami |